中部横断自動車道道八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会のヘッダー

中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会

「中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ルート北杜市民の会」のフェイスブックでの発信内容について沿線住民の会へお問い合わせがありましたが、当会はフェイスブックでの情報発信は行っていません。「中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ルート北杜市民の会」は別団体ですので、お知らせします。

国交省甲府河川国道事務所

住民等が求めた現地面談をあきれた理由で拒否!

沿線住民の会では国交省、山梨県が公表した都市計画原案の問題点を指摘しその撤回を求めて甲府河川国道事務所、国交省関東地方整備局、国交省本省道路局と面談を行ってきました。10月2日にはさいたま新都心の関東地方整備局へ出向き、面談要請を行いました。その際の質問・要請書に書面で回答が提出されましたが、質問へ真摯に回答せず論点をずらすなどしたごまかしの回答でした。真面目に回答しようとすれば自らの過ちを認めることになるので、意図的に回答を避け、ごまかしたりまた遅らせたりしているのは明らかです。

前代未聞!「参加人数が多いと説明会になる。説明会は山梨県が行う」

沿線住民の会では、10月2日の国交省関東地方整備局との面談時の質問へのごまかしの回答に関し、再度の説明を求めるため甲府河川国道事務所と関東地方整備局に11月8日(日)の日程を提示して現地面談を申し入れました。

その後、甲府河川国道事務所の鶴巻尚地域防災調整官から「何人くらいの参加者か」と問い合わせがあり、沿線住民の会では「2、30人くらい」と返答しました。それに対して鶴巻尚地域防災調整官は「10月2日の関東地方整備局要請時の参加者だけを対象に面談する。参加者が多いと説明会になり十分な質疑応答が出来ない。説明会は山梨県が行う」として、理由にならない理屈をつけて参加者を制限するよう要求してきました。

甲府河川国道事務所これまで以上のひどい対応

「土日は勤務時間外なので、平日なら面談に応じる」

さらに鶴巻尚地域防災調整官は日曜日での開催についても、「土日は勤務時間外なので、働き方改革もあるので平日なら面談に応じる」と言い、平日開催にするよう要求してきました。

住民、別荘所有者等は平日は仕事をしている人も多く、時間を取って参加することが難しい状況を考慮して日曜日を提示した経過があります。しかしそのことを説明しても甲府河川国道事務所の鶴巻尚地域防災調整官は頑として聞かず、「平日しか面談しない」と繰り返し、受入れようとしませんでした。

八ヶ岳現地での面談は、地元住民、別荘所有者等が参加しやすいように配慮した

国交省甲府河川国道事務所は住民等の意見、要望、指摘を聞く耳を持

たない!

甲府河川国道事務所の今回の面談申し入れに対する対応は、現在の草野真史所長及び有上悟副所長がこれまでの現地での面談開催に関する合意を一方的に破棄するものです。建設計画で甚大な影響を受ける住民等への配慮は一切なく、自分たちの都合のみを優先させた説得性もないもので、到底認めることが出来るものではありません。

これに対して国交省関東地方整備局道路局道計第一課の山田宜雄課長補佐と国交省道路局本省企画課の原田駿平課長補佐は、住民等の申し出を受け甲府河川国道事務所は丁寧に対応するべきと伝えたということですが、甲府河川国道事務所はそれも受け入れずに住民等との現地面談を拒否しました。これでは甲府河川国道事務所には中部横断自動車道の建設計画に対する住民等の意見や要望、指摘を聞こうとする姿勢がないと判断せざるを得ません。

国交省 10/21に環境影響評価の準備書(案)を山梨県へ送付

住民等への「丁寧な説明」を一方的に放棄!

今回の準備書(事業者案)は、10月2日の国交省関東地方整備局との面談時の質問への的はずれな間違った回答に関し、再度の説明を求めるため甲府河川国道事務所に現地面談を申し入れている最中に送付されました。

沿線住民の会では甲府河川国道事務所に11月8日の日程で現地面談を申し入れ、その内容や日程を調整している最中の出来事でした。しかも、国交省甲府河川国道事務所は10月21日に準備書(事業者案)を山梨県へ送付していたにもかかわらず、そのことを隠して沿線住民の会と現地面談の日程等の調整を10月23日にも行っていたのです。甲府河川国道事務所は表では沿線住民の会と交渉して住民等の疑問、要請、意見を聞くふりをみせながら、その裏ではひそかに準備書(事業者案)の送付の時期をうかがっていたことは明らかです。、まさに「二枚舌」を使っていたとしか言えません。

住民と意見交換する環境づくりを自ら破壊した甲府河川国道事務所

沿線住民の会では、2022年4月に甲府河川国道事務所との面談を7年8か月ぶりに再開し、それ以降何回も現地面談を開催、中部横断自動車道の建設計画や都市計画原案の問題点に関する住民等の意見や疑問について質疑応答を行ってきました。現地面談は甲府河川国道事務所にとり、現地住民等の様々な問題点の指摘や意見を聞く場でもあったはずです。

しかし今回の環境影響評価準備書(事業者案)の一方的な送付は、甲府河川国道事務所が住民との意見交流の機会を軽視し、問題の山積する中部横断自動車道の建設計画を何の正当性や合理性もなく強行しようとしていることの表れに他なりません。沿線住民の会ではこのことに厳重に抗議します。

10/10ニュース80号を発行しました

6月9日の山崎誠衆議院議員の現地視察、8月20日の国交省へのヒアリングを踏まえて、今号では「長坂起点ルートありきではなく、双葉及び須玉分岐ルートも併せたルート原案の再検討を求めます」の文章を掲載しました。中部横断自動車道の長坂分岐案を住民等へ押し付け手続きだけを強行し、住民等へ複数案を提示せず比較検討の機会を与えなかった国交省の対応は計画段階評価のガイドラインを無視し住民等へ公平性を著しく欠き非常に問題があり、引き続きそのやり直しを強く求めるものです。

また、10月2日に行った国交省関東地方整備局の道路部道路計画第一課との訪問面談のやり取りの詳細な報告も掲載しました。沿線住民の会ではこの間、建設の手続きや都市計画原案の問題点に関して何度も質問書を出し回答を求めてきましたが、国交省はきちんと答えようとしないだけではなく妥当性、合理性のある説明もできず、ひたすら問題点をそらすなど真摯な対応をしてきませんでした。面談ではそのことを鋭く指摘・追及し、回答するように迫りました。このやり取りから、中部横断自動車道の建設計画、都市計画原案の問題点や住民に対する国交省の人権無視、不誠実な対応が明らかとなります。

都市計画原案が公表されて以降、建設計画道路手続きにおいて国交省・山梨県はこれまで開催された説明会・面談等で住民等から出された指摘、意見等の反映をどのように行ったのか、都市計画原案の作成の際に現地調査等をどのように行ったのかなどについても説明及び実施資料の提出などを求めていますが、具体的に明らかにしようとしません。私たちは中部横断自動車道都市計画原案を認めるわけにはいきません。

是非お読みください。

10/2関東地方整備局・甲府河川国道事務所と面談

都市計画原案の問題点等を追及沿線住民の会は10月2日、さいたま新都心にある国交省関東地方整備局を訪れ、中部横断自動車道の担当者と面談を行いました。関東地方整備局は道路計画第1課の山田寛雄課長補佐、金谷裕良専門員、甲府河川国道事務所の有上悟副所長、鶴巻尚地域防災調整官が出席し、沿線住民の会からは5人が参加しました。

関東地方整備局との訪問面談は、前回2021年7月以来4年3ヵ月ぶりに行われたもので、この間の国交省の誤った、また不十分な対応も問題としました。面談では、様々な問題点について質問し、説明を求めました。

沿線住民の会も出席

8/20山崎誠衆議院議員が国交省をヒアリング

8月20日、立憲民主党の山崎誠衆議院議員は国交省本省道路局企画課・原田駿平課長補佐を事務所に招き国会議員ヒアリングを行いました。沿線住民の会より3名が同席しました。これは6月9日に山崎誠議員と共に行った道路計画地の現地視察で、議員が地域住民と直接会話をした際に公聴会の案内が郵送されず意見公述の機会を奪われた住民や別荘所有者等がいる事に関し非常に問題があるとの認識から、国交省道路局より問題解決のための説明を求める為にヒアリングを開催したものです。

約1時間半にわたるやりとりでは、沿線住民の会からも公聴会の在り方や住民や別荘所有者等への周知の不足、加えて計画内容の妥当性や安全性等、事業計画の進め方に多くの問題があり、そもそも13年経過した現在も事業が進んでいない現実を国交省自ら疑問を持ち、再検証をしてほしいと繰り返し強く要請をしました。

公聴会の周知不足を追及追加開催を求める

まず取り上げられたのは、公聴会の周知不足についてです。昨年12月、山梨県主催で開催された公聴会では、案内が郵便で届かなかった地域があり、一部住民は傍聴や意見表明の機会を失いました。郵便局の不備についての謝罪文も出されましたが、基本的な問題として「地域に必要な情報が届いていない」「重要な情報の周知が徹底されていない」という事実が浮き彫りになりました。

私たちが当事者として13年取り組みを続けてきた中で、いまだに都市計画のルートが直撃する地域住民ですら「自分が計画区域に入っていることを知らなかった」というケースが少なくありません。国交省、山梨県は「都市計画法には郵送しなければならないとは書かれていない。手続き上、再度公聴会を行う予定はない」とし、説明不足があれば個別対応も検討可能と答えましたが、沿線住民の会からはこの計画が国民の財産と生活を奪う計画である以上、公聴会の追加開催は当然のことで検討するよう求めました。

沿線住民の会からは、国交省が平然として「報道発表や広報誌で周知した」と言っているが、当該地域には別荘所有者も多く存在する事、行政区に加入している住民も大泉町では4割程度、北杜市全体でも平均で6割程度であり、実際には別荘所有者はもとより北杜市の全世帯にも情報が届いておらず、地域住民の情報格差の問題が解決されていない現状を指摘し、周知徹底を図るよう訴えました。

長坂JCTの危険性を指摘

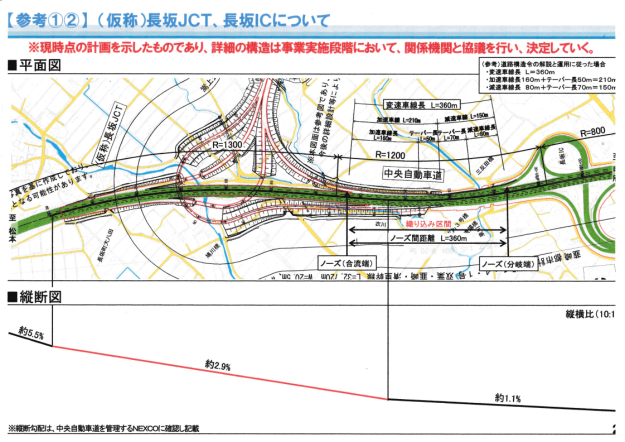

次に指摘したのは、道路計画に関わる技術的な問題と安全性の確保の問題です。住民側からはジャンクション計画に伴う「織り込み距離」の不足や、安全性への懸念が示されました。これに対し国交省は、ネクスコの設計要領に基づき必要な距離を確保していると説明しましたが、具体的な根拠や設計要領等への理解が十分に共有されていないことが地域に不信感を与えているのが現実です。沿線住民の会としても通行や運転者等の安全性の検証のため「道路設計図に関する第三者委員会の設置」を強く求めました。

また、山崎誠議員からは「法律上の手続きに形式的に従うだけではなく、住民に不利益が生じないよう丁寧な対応が求められる」との指摘がありました。

今回のヒアリングを通じて改めて明らかになったのは、住民と行政の間に大きな考え方の相違が存在すること、また13年の時間の経過とともに国交省の担当者でも詳しい経過を理解している職員がいない事が明らかになりました。国交省が「丁寧な説明をする」と口にするのであれば、形式的な説明会告知手段にとどまらず、真に住民に届く手段を講じることが不可欠です。

8/10ニュース79号を発行しました

今号では政府の国土強靭化計画を取り上げ、老朽化する社会インフラの維持・整備より新たな道路建設、ミッシングリンクの解消等の新たなインフラの建設に重点が置かれて進められている問題点を明らかにする文章を掲載しました。

また、昨年12月に山梨県が開催した都市計画原案に関する公聴会の案内が関係住民等の地域に届いていなかったことを事前に把握していたにもかかわらず、国交省や山梨県がそのまま開催していた問題について、現時点での調査結果を報告する記事

是非、お読みください。

国交省 都市計画原案の説明を一転二転させる事態

もはや長坂JCT建設の問題点の言い逃れは破綻!

都市計画原案(詳細ルート案)の撤回を求める要請書を7/1国交省へ提出沿線住民の会では2023年10月の都市計画原案の発表以来、それが住民の生活や事業者等の生業、建設計画地域の営み等に重大な影響をもたらすことを指摘してきました。更に、道路建設では決定的に重要な問題である車両の走行や乗員の生命にとり非常に危険で、道路構造令にも違反することを指摘して都市計画原案の撤回を求めてきました。これらの問題点は、この間の再三にわたる国交省への要請、質問のやり取りでますますはっきりしてきました。

国交省 国の基準の道路構造令に反して当初はネクスコの設計要領の 「絶対最小360m」を満たしていると説明

長坂JCTと長坂IC間の距離が短か過ぎて危険という沿線住民の会の指摘に対して、国交省は当初、2月6日に行われた山崎誠衆議院議員のヒアリングで、長坂JCTと長坂IC間の距離はネクスコの設計要領のノーズ間距離「絶対最小360m」を満たしており道路構造令にも違反していないと平然と弁明しました。

しかしその後、沿線住民の会が「絶対最小」と「標準最小」の意味を国交省に問い合わせると、甲府河川国道事務所の当時の横山浩保全対策官は「絶対最小は特例だ」としか説明できず、あいまいな説明に終始しました。

さらにネクスコの設計要領の「絶対最小360m」とは「織り込み区間」の最小距離であることを指摘すると反論できず、甲府河川国道事務所は今度は長坂JCTと長坂IC間は「織り込み区間」であると説明を一変させたのです。「織り込みでない区間」の長坂JCTと長坂IC間についてのノーズ間距離については「道路構造令」にその基準が明記されており、「織り込み区間」の最小距離を「織り込みでない区間」に適用できないことは明らかなのです。

国交省 突然3月9日に長坂JCTと長坂IC間は「織り込み区間」であると

都市計画原案の内容を変更

沿線住民の会の追及に弁明に窮した甲府河川国道事務所は、3月9日に行われた現地面談の際に17枚もの資料を配布し、その中で突然それまでの説明を変更し、長坂JCTと長坂IC間は「織り込み区間」であると主張を変えました。そして4月17日に行われた国交省本省企画課の原田課長補佐による2回目の山崎誠衆議院議員への説明の際には、長坂JCTと長坂IC間を「織り込み区間」と変更した図面まで提示したのです。

<4月17日に国交省が国会議員へ提示した図>

長坂JCT〜長坂IC間は「織り込み区間」に変更されている

国交省はいったいどうしてしまったのか!

都市計画原案の説明を一転二転させ居直りをはかる国交省

都市計画原案を見れば、長坂JCTと長坂IC間には「加速車線」「減速車線」があり、「織り込みでない区間」であることは明らかです。しかし甲府河川国道事務所が都市計画原案の説明の際に持ち出したネクスコの設計要領のノーズ間距離「絶対最小360m」は「織り込み区間」にしか適用できないため、甲府河川国道事務所はこの「織り込みでない区間」を「織り込み区間」として取りつくろうしか方策がなくなり、突然説明を変更したのは明らかです。

しかしこの変更・説明が破綻していることは明らかです。交通工学の「織り込み」「織り込み交通」の定義から逸脱するどころか無視し、長坂JCTと長坂IC間をつじつま合わせのために「織り込み区間」であると強弁する甲府河川国道事務所の説明は全く非科学的なもので、議論の対象にすらならないものです。それ故その「説明」は説得力を全く持たない、道路建設の基本を無視した暴論としか言えません。

国交省は中部横断自動車道(長坂〜長野県境)の事業予定者です。それなのに道路構造令を満たさない設計を発表し、説明に窮して交通工学の「織り込み」の定義をも無視してそれを勝手に「織り込み区間」に変更するなどということが許されるのでしょうか。国交省は国の機関としての責任を自覚し、速やかに中部横断自動車道の都市計画原案の基となった「詳細ルート案」を撤回するよう求めます。